Was ist eine Blasenentzündung?

Die Harnblase ist ein muskuläres Hohlorgan, das innen mit einer Schleimhaut ausgekleidet ist und teilweise direkt an die Scheide angrenzt. Entzündet ist bei einer Blasenentzündung (Zystitis) normalerweise die Blasenschleimhaut. Daher auch der Name Blasenkatarrh. In seltenen, schwereren Fällen kann die gesamte Wand der Harnblase entzündet sein (Panzystitis) und die Entzündung kann auf die Scheidenwand und den Enddarm übergreifen.

Wie entstehen Blasenentzündungen?

Meist wird die Blasenentzündung durch Bakterien verursacht, die durch die Harnröhre aufsteigen und so in die Harnblase gelangen. Das kann sich an einer oft sehr schmerzhaften Harnröhrenentzündung mit brennenden Schmerzen zeigen.

Insgesamt gehören Harnwegsinfekte zu den häufigsten bakteriellen Infektionen im ambulanten Bereich. Wird eine Blasenentzündung nicht rechtzeitig behandelt, können die Krankheitserreger von der Harnblase über den Harnleiter weiter zu den Nieren aufsteigen und dort eine gefürchtete Nierenbeckenentzündung (Pyelonephritis) oder bei Übergreifen auf die Niere eine Nephritis (Nierenentzündung) auslösen.

Zwar werden Blasenentzündungen heute noch häufig antibiotisch behandelt, doch gibt es ausgezeichnete naturheilkundliche Therapiemöglichkeiten, die deutlich schonender wirken und Resistenzbildungen bei den beteiligten Bakterien wie MRSA verhindern.

Blasenentzündungen bei Frauen

Da Frauen mit 2,5-5 cm eine deutlich kürzere Harnröhre als bei Männer (etwa 20–25 cm) haben, treten Harnwegsinfekte bei Frauen wesentlich häufiger auf. 10-20 % aller Frauen leiden einmal im Jahr unter einer Blasen- oder Harnwegsentzündung. Besonders häufig erkranken Frauen in der Schwangerschaft und in den ersten Wochen nach der Geburt.

Tipp für Schwangere

Hagebuttenpulver (Rosa canina) kann das Risiko für eine Blasenentzündung nach einem Kaiserschnitt senken.

Daneben gibt es nicht wenige Frauen, die bevorzugt im Zusammenhang mit ihrer Regelblutung unter wiederkehrenden Blasenentzündungen leiden. Auch in den Wechseljahren treten Blasenentzündungen häufiger auf, weil die Schleimhäute in dieser Lebensphase anfälliger sind.

Blasenentzündungen bei Kindern

Auch Kinder – insbesondere Mädchen – sind häufiger von Blasenentzündungen betroffen. So begünstigen Windeln das Verschleppen von Fäkal-Keimen in die Harnröhre, wodurch es dann zur Zystitis kommen kann. Das Gleiche kann passieren, wenn kleinere Kinder, den Po „falsch herum“, d.h. von hinten nach vorn, abwischen. Das Sitzen auf kalten Steinen, zu dünne oder nass gewordene Kleidung, die noch länger getragen wird, sind weitere typische Ursachen, die bei Kindern zu einer Verkühlung und Blasenentzündung führen können.

Bei kleineren Kindern, die die Beschwerden noch nicht richtig benennen und lokalisieren können, ist eine Blasenentzündung oft schwer zu erkennen. Hellhörig werden sollten Eltern, wenn ihre Kinder auffällig häufig zur Toilette gehen und sich zwischen den Beinen jucken. Bei Säuglingen können Fieber, Durchfall und Erbrechen auf einen Harnwegsinfekt hinweisen.

Wann sollten Sie mit kleinen Kindern zum Arzt gehen?

Bei Kindern unter fünf Jahren sollten Sie bei Verdacht auf eine Blasenentzündung immer einen Arzt aufsuchen. Das ist wichtig, damit der Infekt nicht unbemerkt zu den Nieren aufsteigt und diese schädigt.

Blasenentzündungen bei Männern

Bei Männern bekommen vor allem die über 50-Jährige eine Blasenentzündung, wenn sie eine vergrößerte Prostata haben. Drückt diese auf die Harnwege, wird der Harnabfluss behindert und damit die Vermehrung von Keimen im Restharn begünstigt.

Tipp bei vergrößerter Prostata

Eine gutartig vergrößerten Prostata lässt sich mit Extrakten der Sägepalme (Sabal serrulata / Serenoa repens) behandeln. So kann Blasenentzündungen entgegengewirkt werden.

Symptome bei Blasenentzündung

Typische Symptome einer akuten Blasenentzündung sind:

- (krampfartige) Schmerzen / Brennen beim Wasserlassen (Algurie)

- ausgeprägter ständiger Harndrang, obwohl nur wenig Harn kommt (sog. Pollakisurie), häufiges Wasserlassen

- schwächerer Harnstrahl als sonst, erschwerte Entleerung der Blase (Dysurie)

- auch unwillkürlicher (d. h. unkontrollierter) Abgang kleiner Harnmengen (leichte Inkontinenz) z. B. beim Husten, Lachen oder Niesen

Als weiteres Symptom kann Blut im Urin hinzukommen und der Urin kann sehr unangenehm und scharf riechen. Das Allgemeinbefinden sollte bei einer normalen Zystitis nicht wesentlich beeinträchtigt sein.

Wann sollten Sie zum Arzt gehen?

Treten Fieber oder Schmerzen im seitlichen unteren Rücken auf (sog. Flankenschmerz), spricht das dafür, dass die Keime weiter von der Blase in Richtung Niere gewandert sind und womöglich schon eine Nierenbeckenentzündung (Pyelitis oder Pyelonephritis) entstanden ist. In diesem Fall sollten Sie sofort einen Arzt aufsuchen. Auch Blut im Urin sollte stets ärztlich abgeklärt werden.

Anders als eine akute Zystitis zeigt sich eine chronische Blasenentzündung meist weit weniger deutlich. Manchmal spüren die Betroffenen lediglich ein leichtes Stechen im Blasenbereich, wenn sie z. B. zu wenig getrunken oder viel geschwitzt haben.

Diagnose & Nachweis einer Blasenentzündung

Ein wichtiger Hinweisgeber bei einer Blasenentzündung ist der Urin. Ein gesunder Harn ist keimfrei und riecht „wie frische Kalbsbrühe“, so das Labor-Fachbuch.

Selber Testen mit Urinteststreifen

Wenn Sie den Verdacht haben, an einer akuten Blasenentzündung zu leiden, können Sie selbst einen ersten Test machen. In der Apotheke erhalten Sie Urinteststreifen, mit denen Bakterien, weiße und rote Blutkörperchen im Harn nachgewiesen werden können.

Wichtig ist, dass der Test richtig durchgeführt wird. Am besten geeignet ist dafür der Morgenurin, da dieser besonders konzentriert ist und sich Bakterien, die sich während der Nacht vermehrt haben, damit besonders gut nachweisen lassen. Falls der Test im Laufe des Tages durchgeführt wird, sollte die Blase zuvor mindestens drei bis vier Stunden nicht geleert worden sein.

Verunreinigungen sollten Sie vorbeugen, indem Sie vor der Sammlung des Urins die Hände waschen. Um möglicherweise in der Harnröhre befindliche Verunreinigungen von Eiweiß oder Bakterien auszuspülen, wird der anfängliche Harnstrahl (ca. 50 ml) verworfen und dann der sogenannte Mittelstrahlurin für die Untersuchung verwendet. Dabei sollte der Harnstrahl nicht unterbrochen werden! Die restliche Harnmenge wird wieder verworfen.

Der Schnelltest selbst wird entsprechend der Anleitung auf dem Beipackzettel durchgeführt. Dazu wird der Teststreifen in den Urin, der zuvor in einem sauberen Gefäß gesammelt wurde, oder auch direkt in den Mittelstrahlurin gehalten. Teststreifen vorsichtig abstreifen, ohne die Testfelder zu berühren. Binnen einer Minute verfärben sich die Testfelder entsprechend des Befundes. Ein Vergleich mit den Farben auf der Packung verrät sofort das Ergebnis.

Ist der Test positiv, sind also Bakterien oder vermehrt weiße/rote Blutkörperchen im Urin, liegt ziemlich sicher eine Blasenentzündung vor. Andernfalls könnte eine Blasenverkrampfung bzw. eine Reizblase hinter den Beschwerden stecken.

ACHTUNG: Die Urinuntersuchung sollte unbedingt vor einer Antibiotikaeinnahme durchgeführt werden, da der Test sonst nicht mehr aussagekräftig ist!

Das macht der Arzt

Bei Verdacht auf eine Blasenentzündung wird der Arzt Blut und Harn kontrollieren. Mit Blutuntersuchungen (Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit – BKS/BSG, weiße Blutkörperchen im Blutbild, CRP) lassen sich Entzündungen im Körper gut nachweisen.

Ein ungewöhnlicher Geruch oder Trübungen können auf die Besiedlung der Harnwege mit Bakterien hinweisen.

- Bei Männern riecht der Urin natürlicherweise meist intensiver als der von Frauen.

- Trübungen kommen häufiger bei Frauen vor und können auf eine zu geringe Trinkmenge hindeuten. Bleibt der Urin auch nach mehrstündigem Stehenlassen noch trüb, spricht das für einen bakteriellen Befall.

Nicht immer steckt gleich eine Infektion dahinter. So gilt ein Nachweis von Bakterien im Urin älterer Frauen – soweit sie keine Beschwerden haben – als normal und ohne Krankheitswert!

Mit Hilfe einer Urinkultur kann der Arzt herauszufinden, welche Keime hinter einer Blasenentzündung stecken und welche Antibiotika – sofern überhaupt erforderlich – im Einzelfall wirksam sind.

Bei besonders hartnäckigen oder ständig wiederkehrenden (rezidivierenden) und chronischen Blasenentzündungen werden bildgebende Verfahren (Ultraschall, Röntgen) eingesetzt, um zu prüfen, ob anatomische Gegebenheiten bzw. andere mechanische Faktoren (z. B. Harnsteine) den Harnfluss bzw. die Blasenentleerung behindern.

Einige wichtige Differenzialdiagnosen

Abzugrenzen ist eine Blasenentzündung (mit in der Regel bakterieller Beteiligung) von einer meist sterilen Blasenreizung, wie sie z. B. durch Verkrampfungen bei chronischem Stress oder durch Fehlernährung mit unverträglichen Nahrungsmitteln entstehen kann. Bei der Abgrenzung können Urinteststreifen helfen.

Wichtig ist es abzuklären, ob es sich nur um eine Blasenentzündung oder womöglich bereits um eine Nierenbeckenentzündung (Pyelitis, Pyelonephritis) handelt. Wenn Fieber, Flankenschmerzen und ein schlechtes Allgemeinbefinden hinzukommen, dürften die Nieren bereits mitbetroffen sein. Schmerzen beim Abklopfen der Nierenlager deuten zusätzlich auf eine Nierenbeckenentzündung.

Allerdings kann eine Nierenbeckenentzündung auch unspektakulär verlaufen. Dann klagt der Patient vielleicht nur über Kopfschmerzen, dumpfe Rückenschmerzen und fühlt sich müde.

Naturheilkundliche Diagnostik

In vielen Fällen verrät mir schon ein einfacher Blick auf den Patienten viel über seine gesundheitlichen Probleme und mögliche Hintergründe der Blasenentzündung. Beispielsweise kann eine links höher stehende Schulter („Schulterhochstand“) als Hinweis auf eine chronische Darmstörung gewertet werden, die ihrerseits wiederkehrende und chronische Blasenentzündungen zur Folge haben kann (s. auch weiter unten unter Darmsanierung).

Im Gespräch mit dem Patienten (Anamnese) und bei der körperlich / internistischen Untersuchung achte ich zudem darauf, wo sonst noch Beschwerden auftreten. Hat der Patient vielleicht weitere Beschwerden im Verlauf des Blasenmeridians? Gibt es Narben, Zahnherde oder ähnliches, welche die Blasenfunktion stören können? Leidet die Patientin häufig unter Ausfluss? – All dies gibt mir wertvolle Informationen für meine spätere, ganzheitlich ausgerichtete Therapie.

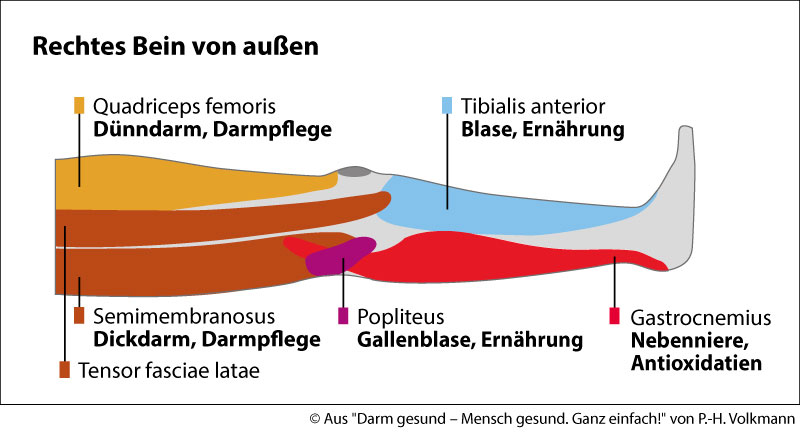

Um den Hintergründen einer Erkrankung auf den Grund zu gehen, arbeite ich in meiner Praxis ergänzend zu schulmedizinischen Methoden gerne mit der Applied Kinesiology (AK). Diese Muskeltests erlauben einen Blick hinter die Fassade des Patienten und geben mir Auskunft über Störungen und Ursachen-Zusammenhänge, die mir mit den üblichen schulmedizinischen Methoden verborgen blieben. Dabei steht die Blase in Verbindung zum vorderen Schienbeinmuskel (Musculus tibialis anterior) (s. Abb.). Verspannungen und Schmerzen anderer Muskeln können auf die Beteiligung weiterer Organe hinweisen.

Ursachen einer Blasenentzündung

Schulmedizinische Sicht

Hauptursache von Blasenentzündungen ist eine lokale Immunschwäche mit aufsteigenden Infektionen durch verschiedene Bakterienarten. In 80 % der Fälle ist der Darmkeim Escherichia coli der Übeltäter, der vom Darmausgang zum Eingang der Harnröhre verschleppt wird. Darüber hinaus können Enterokokken, Staphylococcus aureus, Pilze, Chlamydien, Viren usw. hinter einer Blasenentzündung stecken.

Auch chemische Reize (z. B. bei einer Chemotherapie oder unverträgliche Nahrungsbestandteile) und mechanische Auslöser können zu einer Blasenentzündung führen. Mechanische Ursachen spielen z. B. bei Patienten eine Rolle, die einen Blasenkatheter tragen sowie bei Frauen, die nach dem Geschlechtsverkehr wiederholt eine Blasenentzündung bekommen (sog. Honeymoon-Zystitis).

Allgemein bekannt ist, dass kalte, nasse Füße vermehrt zu Blasenentzündungen führen können, wie auch längeres Sitzen auf einer kalten Unterlage, z. B. auf einer Steinbank. Weniger bekannt ist, dass chronische Blasenreizungen, die sich wie eine Entzündung anfühlen können, durch Nahrungsmittelintoleranz oder Unverträglichkeit von E-Stoffen in der modernen Ernährung ausgelöst und unterhalten werden können.

Psychischer Stress kann ebenfalls eine Rolle bei der Entstehung von Blasenentzündungen spielen. Durch die Daueranspannung wird das Immunsystem geschwächt, die lokale Durchblutung verschlechtert und die Blase nicht vollständig entleert. Im Restharn können sich dann zurückgebliebene Bakterien vermehren und zur Zystitis führen.

Begünstigt werden können Blasenentzündungen durch ungenügendes Trinken, wie es insbesondere bei älteren Menschen verbreitet ist. Werden die Harnwege nicht richtig durchgespült, haben Bakterien leichteres Spiel.

Treten immer wieder Blasenentzündungen auf, können auch andere Erkrankungen dahinter stecken. Beispielsweise erkranken Diabetiker oder Personen mit Immunstörungen öfter an Blasenentzündungen. In solchen Fällen muss abgeklärt werden, ob mechanische Harnabflussbehinderungen oder Stoffwechselkrankheiten für die wiederkehrenden (rezidivierenden) und chronischen Blasenentzündungen verantwortlich sind. Ist dies der Fall, muss zunächst die Grunderkrankung behandelt werden.

Wichtige schulmedizinische Ursachen einer Blasenentzündung im Überblick

- Infekte (v. a. bakterielle)

- chemische / physikalische Reize (z. B. Chemotherapie, Bestrahlung, Kälte, Katheter ...)

- anatomische Veränderungen / mechanische Behinderungen des Harnabflusses (z. B. Harnsteine, Harnröhrenverengungen, vergrößerte Prostata, Tumore)

- Stoffwechselstörungen (Gicht, Diabetes), welche eine Zystitis begünstigen können

- hormonelle Faktoren (z. B. Antibabypille, Menstruation, Wechseljahre, Schwangerschaft)

- allgemeine Abwehrschwäche (z. B. Säuglinge, Kleinkinder, chronisch Kranke, regelmäßig Einnahme von Cortison, HIV)

- Vitamin- und Spurenelemente-Mangel aufgrund einseitiger Ernährung oder chronischer Magen-Darm-Probleme

- psychischer Stress

Ursachen aus ganzheitlicher Sicht

Die Ganzheitsmedizin kennt viele Vernetzungen zwischen verschiedenen Organsystemen. Dementsprechend ist auch eine Blasenentzündung nicht isoliert, sondern als Teil eines Geschehens zu sehen, das den ganzen Menschen betrifft.

Interessant in diesem Zusammenhang sind die Meridiane, die wir aus der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) kennen (Siehe auch: Lehre der Meridiane, Akupunktur).

Treten im Verlauf eines Meridians Störungen bzw. energetische Blockaden auf, hat das Konsequenzen für alle Organe, die im Verlauf des Meridians liegen. Auf diese Weise können energetische Störungen an Muskeln, Hautarealen oder Organen im Bereich des Meridians jede andere Stelle des Meridians belasten und dort zu Beschwerden führen.

Im Zusammenhang mit der Blase ist insbesondere der Blasenmeridian interessant, der von der Stirn, über den Kopf und dann am Rücken auf beiden Seiten des Körpers bis zu den kleinen Zehen verläuft.

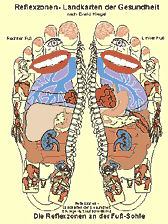

Auch gestörte Reflexzonen (z. B. Fußreflexzonen, Headsche Zonen) können in Zusammenhang mit Problemen eines Organs wie der Harnblase stehen. Schmerzen oder sonstige Veränderungen im Bereich der Reflexzone der Blase können auf eine energetische oder funktionelle Störung der Blase ebenso hinweisen wie auf strukturelle Probleme von Bändern und Gelenken der Region.

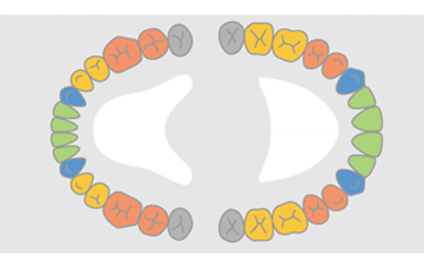

Nicht zuletzt können Zahnprobleme (z. B. tote bzw. wurzelbehandelte Zähne, Narben oder verbliebene Wurzelreste nach dem Ziehen von Zähnen) zu Beschwerden an Organen führen. Dabei steht die Blase in Verbindung mit den oberen und unteren Schneidezähnen, die oft bei jungen Mädchen Probleme verursachen.

Ein weiterer wichtiger Faktor, der gerade bei chronischen oder immer wiederkehrenden Harnwegsinfekten eine Rolle spielt, ist das Milieu in Darm und Scheide. Ob sich in der Scheide krankmachende (pathogene) Keime ausbreiten können, hängt u.a. vom pH-Wert in der Scheide und von den dort lebenden Bakterien ab. Sind Scheiden- und Darmflora intakt, haben Pilze und pathogene Bakterien keinen Nährboden.

Umgekehrt hat eine gestörte Scheiden- und Darmflora Folgen über diese Organe hinaus, u.a. weil von dort aus Keime zur Harnröhre verschleppt werden können und die Abwehr insgesamt geschwächt wird. Entsprechend sollten die Darm- und Scheidenflora bei rezidivierenden und chronischen Blasenentzündungen immer mitsaniert werden (siehe auch „Orthomolekulare Darmsanierung“ und „Probiotische Vaginalzäpfchen“).

Therapie – Was tun bei Blasenentzündung?

Die gute Nachricht vorneweg: Blasenentzündungen lassen sich in den allermeisten Fällen bestens rein naturheilkundlich effektiv behandeln. Unkomplizierte Fälle sollten nach 3-7 Tagen ausgeheilt sein. Weit mehr Probleme bereiten dagegen wiederkehrende Blasenentzündungen, unter denen besonders Frauen oft sehr stark leiden. Zum Glück bietet die Naturheilkunde auch in diesem Bereich vielversprechende Möglichkeiten.

Unabhängig davon, wie man behandelt, ist es wichtig, dass die Therapie ausreichend lange fortgesetzt wird, damit die Entzündung nicht verschleppt wird und möglichweise eine chronische Blasenentzündung oder eine Nierenbeckenentzündung daraus wird. Die Therapie also nicht gleich nach dem Verschwinden der Symptome beenden, sondern erst dann, wenn mindestens 3 Tage völlige Beschwerdefreiheit besteht und alle Felder auf dem Urinteststreifen (s. o.) im „grünen Bereich“ liegen, das heißt, keine Auffälligkeiten mehr bestehen.

Schulmedizinische Behandlung bei Blasenentzündung

Je nach Symptomen hält die Schulmedizin bei einer Blasenentzündung schmerzlindernde und entkrampfende Arzneimittel sowie Antibiotika bereit. Manche Schmerzmittel wirken zugleich antientzündlich und fiebersenkend. Bei dieser schulmedizinischen Behandlung geht es also darum, die Symptome der Blasenentzündung zu lindern bzw. zu beseitigen. Tiefergehende Ursachen bleiben hier unberücksichtigt.

Das gilt auch für die bei Zystitiden immer wieder gern verordneten Antibiotika. Umstritten sind sie vor allem, weil sie die Zunahme von Resistenzen fördern und die Darmflora massiv stören. Bekannt ist auch, dass wiederholte Antibiotikatherapien häufig weitere Harnwegsinfektionen nach sich ziehen. Hier droht ein Teufelskreis. Nicht ohne Grund haben inzwischen sowohl die WHO als auch die Regierungschefs der G7-Staaten einen sparsamen Einsatz von Antibiotika angemahnt. Zum Glück lassen sich gerade bei unkomplizierten Harnwegsinfekten leicht Antibiotika einsparen, da es ausgesprochen gute, effektive Alternativen gibt.

Je nach Fall richtet sich die schulmedizinische Behandlung nach der Ursache (z. B. Diabetes). Bei Fehlbildungen der Harnwege kann in sehr seltenen Fällen eine Operation sinnvoll sein.

Blasenentzündung natürlich behandeln

Die Naturheilkunde hält ein breites Spektrum an Therapien gegen Blasenentzündungen bereit. Meiner Erfahrung nach lässt sich mit naturheilkundlichen Therapien der Einsatz von Antibiotika so gut wie immer vermeiden.

Homöopathie bei Blasenentzündung

Aus der klassischen Homöopathie kennen wir verschiedene Mittel, die häufiger bei Blasenentzündungen angezeigt sind. Dabei gibt es – wie in der klassischen Homöopathie üblich – nicht das Mittel für die Zystitis. Vielmehr wählt der Behandler das passende homöopathische Mittel stets anhand der individuellen Beschwerden und Gegebenheiten aus. Eine wichtige Rolle für die richtige Auswahl der Globuli oder Tropfen spielen z.B. die Schmerzqualität sowie der Auslöser der Blasenentzündung. Typische homöopathische Einzelmittel bei Blasenentzündung sind z. B.:

- Dulcamara (Folge von Verkühlung und Nässe, wenn nasse Badekleidung nicht gewechselt wurde, Besserung der Beschwerden durch Wärme)

- Belladonna (plötzlich auftretende , krampfartige Schmerzen beim Wasserlassen, Harndrang; hochrotes Gesicht, Fieber, oft kalte Hände/Füße)

- Cantharis (schneidende, brennende Schmerzen während und nach dem Wasserlassen, dauernder Harndrang, es kommt nur wenig Urin)

- Sarsaparilla (Blasenkrämpfe, brennende Schmerzen am Ende bzw. nach dem Wasserlassen, dünner Urinstrahl)

- Solidago (abklingender Harnwegsinfekt, Nachbehandlung)

- Pulsatilla (Reizblase, wiederkehrende Harnwegsinfekte, Folge von Unterkühlung, krampfartige Schmerzen, vermehrter Harndrang, weinerliche Stimmung)

Neben speziell auf den Patienten und das akute Stadium abgestimmten homöopathischen Einzelmitteln können homöopathische Komplexmittel, also Kombinationen aus verschiedenen, bei Blasenentzündung bewährten homöopathischen Mitteln, eingesetzt werden. In meiner Praxis habe ich bei Blasenentzündungen besonders gute Erfahrungen mit dem homöopathischen Komplexmittel Sabal Pentarkan gemacht.

Potenziertes Eigenblut

In meiner Arztpraxis arbeite ich immer wieder gern mit dem sogenannten Potenzierten Eigenblut (PEB). Dabei wird dem Patienten nach intravenöser Gabe z. B. von Traumeel zunächst etwas venöses Blut entnommen und dieses dann homöopathisch aufbereitet, d. h. verdünnt und verschüttelt mit Präparaten für die Leber, die Bauchspeicheldrüse (Pankreas) und die Niere, bevor die Mischung dem Patienten an Akupunkturpunkte und Reflexzonen von Organen im Sinne der Neuraltherapie verabreicht wird.

Dabei können zusätzlich antientzündliche homöopathische Mittel eingesetzt werden. Bei Blasenentzündungen habe ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass ich suprapubisch (d. h. oberhalb des Schambeins) an 5 Punkten ein Nierenpräparat nach Austestung (z. B. Heweberberol injekt oder Rheuma-Hewert N) spritze.

Diese Reiztherapie entkoppelt oft kurzfristig die sich selber unterhaltenden Schmerz- und Entzündungsreize vor allem bei chronischer Blasenentzündung und regt dadurch die Selbstheilung an.

Akupunktur & Akupressur bei Blasenentzündung

Wenn energetische Ungleichgewichte innerhalb von Meridianen für eine Blasenentzündung verantwortlich zeichnen, können diese neben der PEB z. B. mit Akupunktur oder auch im Rahmen einer Selbstbehandlung der Patienten mit Akupressur an speziellen Meridianpunkten behandelt werden.

Bei kalten Füßen und einem Kältegefühl der unteren Körperregion kann man von einem Leerezustand ausgehen. Hier können energiezuführende Maßnahmen, wie die Moxabehandlung an Akupunkturpunkten und ein heißes Fußbad, hilfreich sein.

Fußreflexzonen

Bei einer Blasenentzündung wird vor allem die mit der Blase korrespondierende Reflexzone behandelt. Sie befindet sich unterhalb vom Innenknöchel, etwa beim Übergang von der Fußsohle zur Seite des Fußes, wo das Fußgewölbe in den Fersenbereich übergeht. Im Fall einer Zystitis ist die Fußreflexzone für die Blase in der Regel sehr empfindlich und wird entsprechend nur sanft massiert. Hinzugezogen werden im Normalfall die Reflexzonen von Nieren, Harnleiter und Becken, die sich in unmittelbarer Nähe befinden. Je nach Einzelfall können weitere Zonen wie die für Lymphe oder Milz hinzukommen.

Heilpflanzen bei Blasenentzündung

Auch die Heilpflanzenkunde (Phytotherapie) hält einige durchaus wirksame Möglichkeiten zur Therapie einer Zystitis bereit. Zu den wichtigsten Heilpflanzen bei Blasenentzündung zählen:

- Goldrute (Solidago virgaurea) – wirkt leicht krampflösend, zur Durchspülung der Harnwege (diuretisch), antientzündlich

- Kapuzinerkresse (Tropaeolum maius) – wirkt nachweislich leicht antibiotisch

- Meerrettich (Armoracia rusticana) – wirkt ebenfalls keimhemmend

- Ackerschachtelhalm (Equisetum arvense) – bakterielle und entzündlichen Harnwegserkrankungen, erhöht die Harnmenge und wirkt antientzündlich

- Birke (Betula) – zur Durchspülung bei bakteriellen und entzündlichen Harnwegserkrankungen (wirkt diuretisch)

- Brennnessel (Urtica dioica) – zur Durchspülungstherapie

- Erdrauch (Fumaria officinalis) – wirkt mild entkrampfend auf die ableitenden Harnwege

Für die Zubereitung kommen Tees, Frischpflanzenpresssaft oder pflanzlich-homöopathische Urtinktur (z. B. von Ceres Solidago comp., 2- bis 3-mal 3-5 Tropfen/Tag) in Frage. Einige Kombinationen sind auch als bewährte Phytotherapeutika im Handel (z. B. Solidagoren, Cystinol). Fertige Tees erhalten Sie in der Apotheke. Nach folgender Rezeptur können Sie aber auch einen Tee mischen lassen:

- Goldrutenkraut 60 g

- Schachtelhalmkraut 25 g

- Erdrauchkraut 20 g

- Brennnesselblätter 15 g

3- bis 4-mal täglich 2 gehäufte Teelöffel mit heißem Wasser übergießen (große Tasse, nicht mehr kochendes Wasser), 10-12 Minuten zugedeckt ziehen lassen [s. Gerhard; von Ganski: Die neue Pflanzenheilkunde für Frauen]

Enzyme

Bei wiederkehrenden Blasenentzündungen können Enzyme eingesetzt werden, um den Stoffwechsel anzuregen und Entzündungen schneller abklingen zu lassen.

D-Mannose bei chronischen und wiederkehrenden Blasenentzündungen

Bei chronischen Blasenentzündungen kann D-Mannose helfen. Sie behindert das Anheften krankmachender Bakterien. Die D-Mannose sollte über mindestens 1 Woche eingenommen werden.

- Beginnend mit 1 gehäuften Teelöffel auf etwa 150 ml Wasser. In den ersten 2-3 Tagen davon alle 2-3 Stunden, d.h. insgesamt 4- bis 5-mal pro Tag trinken. Danach ca. 1 Stunde nichts trinken, dann rund 0,75–1 Liter reines Wasser aus der Glasflasche oder Leitungswasser (je nach lokaler Wasserqualität) trinken, um die Bakterien schnell auszuspülen. Der Urin kann gelegentlich einen fremden Geruch annehmen. Das hängt mit Stoffwechselumstellungen der Darmbakterien und der Verdauung zusammen.

- Nach den ersten Tagen auf 2-3 Einnahmen für einige Tage reduzieren.

- In chronischen Fällen können längerfristig 1-2 Teelöffel D-Mannose pro Tag zum Schutz eines reinen Blasenmilieus zugeführt werden.

Je nach Geschmack kann D-Mannose auch als dünner Ingweraufguss mit heißem Wasser aufgenommen werden.

Als Alternative zu D-Mannose kommt auch Xylit (Birkenzucker) in Frage. Den figur- und zahnfreundlichen Zuckerersatz können Sie ganz normal als Süßmittel in Ihre Nahrung einbauen. Xylit besitzt die gleiche Süßkraft wie Zucker, aber deutlich weniger Kalorien. Am Anfang vorsichtig beginnen und langsam steigern, um den Körper langsam daran zu gewöhnen. Zu große Mengen Xylit können zu Durchfall führen.

Orthomolekulare Therapie

Ein gut mit essenziellen Mikronährstoffen versorgter Körper wird in der Regel gut mit bakteriellen und viralen Angriffen von außen fertig. Fehlen die entsprechenden Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und ungesättigten Fettsäuren, leiden u.a. die Abwehr und die Funktion der Schleimhäute – mit unmittelbaren Folgen für die Blase und ableitenden Harnwege. Ist die Schleimhaut dort geschwächt, können sich krankmachende Keime leichter einnisten und vermehren.

Wichtig für die allgemeine Schleimhautpflege sind vor allem

- die Vitamine A, B5, C, D3 und E

- die Spurenelemente Zink und Selen

- Magnesium sowie

- Omega-3-Fettsäuren.

Im Zusammenhang mit Blasenentzündungen sind zudem die antientzündlich wirkenden und abwehrstärkenden Mikronährstoffe (z. B. Vitamin C, Vitamin D, E, Zink, Omega-3-Fettsäuren) besonders relevant. Ebenso sollten unbedingt solche Mikronährstoffe in ausreichender Menge vorhanden sein, die oxidativen Stress – wie er stets bei Entzündungen auftritt – verringern. Das gilt unter anderem für Vitamin A, C, E und Selen.

Sind all diese und andere Nährstoffe trotz ausgewogener und gesunder Ernährung nicht ausreichend vorhanden, empfehle ich entsprechende orthomolekulare Reinstoffpräparate zur Nahrungsergänzung. Für meine Patienten kombiniere ich die oben genannten und weitere wichtige Mikronährstoffe gern mit probiotischen Keimen, die im Rahmen der orthomolekularen Darmsanierung oder zur Vaginalpflege eingesetzt werden.

Dabei kommen für meine Patienten in der Entzündungsbehandlung besonders hohe Dosierungen zur Anwendung zur Stärkung des Immunsystems und zur schnellen Abräumung von Stoffwechselschlacken: Acerola-Zink z. B. bis zu 1000 mg Vitamin C und 100 mg Zink pro Tag für 4-8 Tage, kombiniert mit ADEK 3x 2-3 Kapseln pro Tag als Schleimhautschutz.

Orthomolekulare Darmsanierung

In meiner Praxis habe ich die besten Erfahrungen mit der orthomolekularen Darmsanierung gemacht. Dabei werden lebenswichtige Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Omega-Fettsäuren mit Symbionten für Dünn- und Dickdarm kombiniert.

Bei wiederkehrenden und chronischen Harnwegsinfekten empfehle ich grundsätzlich eine dreimonatige Kur, die in drei Schritten aufgebaut ist.

- Im ersten Schritt werden die wichtigsten Defizite aufgefüllt und die körpereigene Regulation verbessert, d. h. Entgiftung, Entschlackung und Ausleitung chronisch belastender Stoffwechselschlacken aus dem Körper neben einer Abdichtung des Darmes bei sogenanntem Leaky Gut (undichter Darm).

- Im zweiten Schritt folgt eine Dünndarmsanierung mit Symbionten und Vitaminen.

- Im dritten dann eine Dünndarmpflege in Kombination mit einer umfassenden Dickdarmsanierung. D. h neben einem breiteren Symbiontenspektrum werden Vitamine und Omega-Fettsäuren zur Milieutherapie eingesetzt.

Wichtig bei jeder Darmsanierung ist, dass

- die probiotischen Keime in ausreichend hoher Zahl vorhanden sind (mindestens 10 hoch 9)

- keine belastenden Zusatzstoffe enthalten sind (z. B. Magnesiumstearat, Aromastoffe, Farbstoffe usw.)

- die Darmsanierung ausreichend lange durchgeführt wird.

Mit einer erfolgreichen Darmsanierung werden

- Krankheitserreger biologisch durch zugeführte lebensfähige Symbionten zurückgedrängt und über den Enddarm ausgeschleust

- das Milieu (z. B. pH-Wert) im Darm stabilisiert

- die örtliche und allgemeine Abwehr des Körpers gestärkt sowie

- die Darmschleimhaut stabilisiert und abgedichtet und dadurch

- die Leberentgiftung sowie die Nierenbelastung durch Ausleitung giftiger Stoffwechselschlacken reduziert

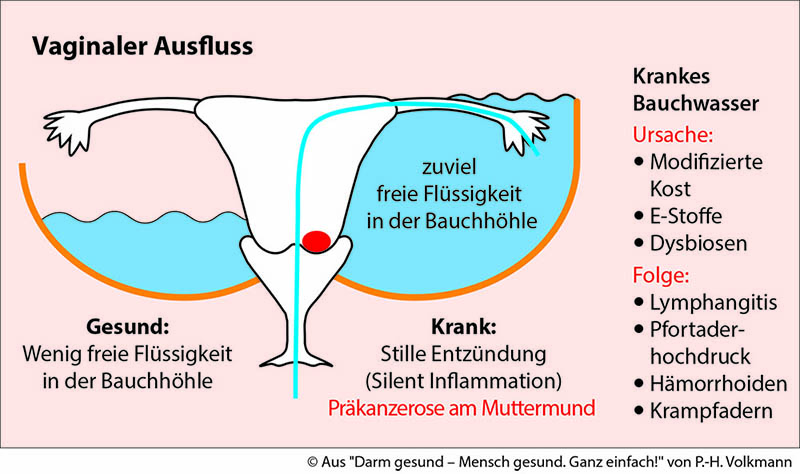

- das wiederum reduziert einen erhöhten Durchtritt freier Flüssigkeit aus dem Darm in die Bauchhöhle und mindert möglichen basischen Ausfluss (siehe Abb.).

Noch ein Tipp: Wenn Blasenentzündungen immer wieder nach dem Geschlechtsverkehr auftreten, spricht das dafür, dass auch beim Partner ein gestörtes Milieu vorliegt. In diesem Fall sollte die Darmsanierung zeitgleich von beiden Partnern durchgeführt werden, um ständige wechselweise Neuinfektionen zu vermeiden.

Probiotische Vaginalzäpfchen

Scheidenzäpfchen bei einer Blasenentzündung? Ja, durchaus!

Im Speziellen setze ich von mir entwickelte probiotische Scheidenzäpfchen mit Schleimhaut stabilisierenden Vitaminen und Spurenelementen gern bei Frauen mit wiederkehrenden Harnwegsinfekten und chronischer Blasenentzündung ein. Nachgewiesenermaßen zeigen betroffene Frauen regelmäßig Veränderungen ihrer Scheidenflora.

Bei diesen Frauen treten vermehrt Escherichia-coli-Bakterien in der Scheidenflora auf, während Wasserstoffperoxid-bildende Milchsäurebakterien unterdurchschnittlich vertreten sind. Das Problem dabei: Die besagten (in zu geringer Zahl vertretenen) Milchsäurebakterien wirken eigentlich durch ihre sauren Stoffwechselprodukte der Besiedlung mit krankheitserregenden Keimen entgegen.

Das war für Forscher Anlass genug, zu überprüfen, ob umgekehrt mit Hilfe milchsäurebakterien-haltiger Vaginalzäpfchen wiederkehrende Harnwegsinfekte verhindert werden können. Das spannende Ergebnis der placebo-kontrollierten Doppelblind-Studie aus dem Jahr 2011: Frauen, die milchsäurebakterien-haltige Vaginalzäpfchen bekommen hatten, erkrankten nur halb so oft erneut an einer Harnwegsinfektion wie die in der Kontrollgruppe.

Die Bakterien der Scheidenflora schützen demnach nicht nur vor vaginalen Infektionen, sondern auch vor Infekten der anatomisch naheliegenden Harnwege. Probiotische Vaginalzäpfchen, die bestimmte Milchsäurebakterien enthalten, können daher bei wiederkehrenden Harnwegsinfekten erfolgreich zur Vorbeugung eingesetzt werden. Nach Einschätzung der Forscher war der Erfolg der probiotischen Zäpfchen in der Studie durchaus mit der sonst üblichen vorbeugenden Antibiotikagabe vergleichbar.

Deshalb ist eine synergistische Unterstützung dieser Bakteriengruppe auch bei Zystitiden so wichtig.

Bei wiederkehrenden Harnwegsinfekten kann es also durchaus sinnvoll sein, mit probiotischen Vaginalzäpfchen das Scheidenmilieu zu sanieren und zu stabilisieren. Denn letztendlich hängt mit vom Scheidenmilieu ab, ob sich eingeschleppte Bakterien auch wirklich ansiedeln und vermehren können.

Gerade auch bei Frauen in und nach den Wechseljahren, bei denen die Scheide hormonell bedingt trockener ist und die Schleimhäute von Blase und Scheide dünner werden, können sich unliebsame Bakterien leichter den Weg bahnen. Auch hier können probiotische Vaginalzäpfchen eine sanfte, nebenwirkungsfreie Hilfe sein.

Eine Blasenkur zur Milieusanierung lasse ich in meiner Praxis nach dem folgenden Schema durchführen

- 1.-6. Tag: abends 4Vag, ein probiotisches Vaginalzäpfchen auf Basis von besonders schleimhautfreundlicher Kakaobutter mit Vitaminen und Spurenelementen

- anschließend über 14 Tage: alle 2 Tage ein Zäpfchen

- weitere 14 Tage: 2 Zäpfchen pro Woche (z. B. Mittwoch und Sonntag)

- weitere 5 Wochen: 1 Zäpfchen pro Woche vor dem Schlafengehen.

Ernährung

Mit einer gesunden Ernährung lässt sich unsere Abwehr steigern, die körpereigene Regulation wird verbessert und der Organismus wird insgesamt robuster.

Gesund heißt für mich:

- viel frisches Bio-Obst und -Gemüse – am besten aus der Region und Jahreszeit

- Vollkornkost gegenüber Weißmehlprodukten bevorzugen (je nach individueller Verträglichkeit)

- keine Fertigprodukte

- Meidung von Zusatzstoffen

Im Fall einer Blasenentzündung können Sie noch mehr tun.

- Gemieden bzw. in Maßen konsumiert werden sollten Lebensmittel, die die Blase reizen könnten (z. B. Kaffee, Alkohol).

- Günstig sind dagegen Lebensmittel, die die Harnausscheidung fördern (z. B. Rüben, Brennnessel, Lauchgemüse, Kohl, Karotten, Artischocken, Brunnenkresse, Zinnkrauttee etc.).

- Wichtig ist v. a. ausreichendes Trinken neutraler Flüssigkeiten (mindestens 2-3 Liter Wasser pro Tag.

- Sauermilchprodukte, Sauerkrautsaft, Kanne Brottrunk usw. helfen, ein gesundes Milieu im Darm zu schaffen und so Blasenentzündungen vorzubeugen.

- Ein stark saurer Urin reizt ebenfalls die Blasenschleimhaut. Entsprechend sind basische Lebensmittel (Obst, Gemüse) gegenüber saurem (Fleisch, Fisch) zu bevorzugen.

Was hat Hühnchenfleisch mit einer Blasenentzündung zu tun?

Einige Studien zeigen, dass der Darm regelrecht als Reservoir für Bakterien dient, die Blasenentzündungen hervorrufen. Spannenderweise werden mitunter insbesondere E.-coli-Bakterien aus Hühnerfleisch, die über die Nahrung in den Darm gelangen, für Harnwegsinfekte verantwortlich gemacht. Vielleicht probieren Sie es daher einfach mal mit einem Verzicht auf Hühnchenfleisch.

Was Sie selbst tun können

Vorbeugung (Prophylaxe)

Das Wichtigste, was Sie bei wiederholten Blasenentzündungen tun können, ist die Vorbeugung.

Dazu gehört selbstverständlich die richtige Intimhygiene. Verzichten Sie auf alle Chemikalien, die das Milieu im Intimbereich stören könnten. Viele Produkte verändern direkt den pH-Wert und beeinträchtigen damit die Immunität der Schleimhaut. In der Regel reicht warmes Wasser zur Reinigung. Intimsprays, ungeeignete Seifen und Waschlotionen, parfümierte Binden usw. gehören in den Müll und nicht in den Intimbereich.

95 % aller Infekte der unteren Harnwege gehen auf Darmbakterien (v. a. Escherichia coli) zurück. Wegen der großen räumlichen Nähe von Harnröhre und Darmausgang werden Darmkeime leicht zur Harnröhre verschleppt. Ein wichtiger Schritt zur Vorbeugung ist neben der richtigen Toilettenhygiene die tägliche sorgfältige Reinigung des Genitalbereichs mit Wasser. Achten Sie daher bei der Toilettenhygiene immer darauf, von vorne nach hinten abzuwischen, um die Verschleppung von Krankheitserregern vom After aus zur Harnröhre zu vermeiden.

Sinnvoll ist auf jeden Fall das tägliche Wechseln der Unterwäsche, am besten aus Baumwolle, die sich bei mindestens 60 °C waschen lässt. Synthetische Unterwäsche schafft ein feuchtwarmes Klima, in dem sich ungeliebte Bakterien und Pilzen besser vermehren können, die dann bei der Wäsche mit 30 °C nicht zu beseitigen sind.

Frauen, die immer wieder nach dem Geschlechtsverkehr Blasenentzündungen bekommen, sollten die Blase gleich anschließend entleeren und den Intimbereich mit klarem Wasser spülen. So werden eingedrungene Keime möglichst schnell aus der Harnröhre ausgespült, bevor sie sich in der Harnblase ansiedeln können. Kondome beugen nicht nur Blasenentzündungen vor, sondern sie schützen auch vor anderen sexuell übertragbaren Krankheiten.

Empfindliche Personen sollten unbedingt Kälte meiden (z. B. Parkbänke im noch kühlen Frühjahr, Rumlaufen im noch nassen Badeanzug, bauch-rückenfreie Kleidung) und das Becken warmhalten (warme Unterwäsche, auch wenn sie etwas aus der Mode geraten sind: Unterhemden tragen!). Kälte verringert die Durchblutung und schwächt damit die lokale Abwehr. Auch die Füße sollten immer schön warm gehalten werden.

Zur Stabilisierung des Milieus im Intimbereich und Darm empfehle ich meinen Patienten grundsätzlich den Verzicht auf Zusatzstoffe bei der Ernährung, reichlich Frischkost – am besten in Bio-Qualität und aus der Region.

Gemäß der chinesischen Organuhr ist die Aktivität der Blase zwischen 15 und 17 Uhr am höchsten und 12 Stunden später am geringsten. Gemäß TCM sprechen Organe während ihrer Maximalzeit besonders gut auf Arzneien und andere Maßnahmen an. Unterstützen können Sie die Blase bei ihrer Arbeit, indem Sie immer ausreichend trinken. Insgesamt mind. 2 Liter pro Tag, am besten Wasser und Kräutertee – zum Durchspülen der Harnwege und Ausspülen von Krankheitserregern.

Weitere Tipps zur Vorbeugung:

- Stoffe, die die Blase reizen, meiden (Alkohol, Kaffee nur in Maßen, danach viel Wasser trinken)

- Cranberry-Saft soll das Anheften von Bakterien an die Schleimhaut der Blase behindern und so Blasenentzündungen vorbeugen.

- Blase regelmäßig und stets vollständig entleeren (am besten in entspannt nach hinten gelehnter Haltung)

- überwiegend basisch ernähren – wenig Fleisch und Weißmehlprodukte, viel Obst und Gemüse, am besten Frischkost in Bio-Qualität und aus der Region.

Zur Gesunderhaltung gehört für mich stets eine kontinuierliche Darmpflege. Sie helfen Ihrem Darm, wenn Sie

- möglichst naturbelassene Kost nach ausreichendem Kauen und Einspeicheln essen: Die gesunde Verdauung beginnt im Mund!

- auf ausreichend Ballaststoffe achten (mind. 50 g pro Tag)

- weniger Fett und Fleisch essen

- auf Vielfalt in der Ernährung achten

- ggf. den Darm aktiv mit Präbiotika (z. B. Inulin) und Probiotika (z. B. mit Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, Streptococcus faecium und passenden Vitaminen) unterstützen

- Antibiotika selten oder nie verwenden (falls sie wirklich unvermeidbar sind, anschließend unbedingt eine Darmsanierung durchführen!)

Darmpflege beginnt übrigens schon in der Schwangerschaft. Wer seinem Kind Gutes tun möchte, sollte

- während Schwangerschaft besonders auf seinen Darm achten,

- möglichst natürlich entbinden (weil das Kind über den Geburtskanal mütterliche Keime in der Scheide aufnimmt) und

- 6 Monate stillen (dabei gelangen kontinuierlich hilfreiche Bifidobakterien in den Darm des Kindes)

Auf diese Weise beugt die Frau zugleich einer eigenen Blasenentzündung während der Schwangerschaft vor und erspart dem Kind womöglich, dass es über die Mutter schon während der Schwangerschaft Antibiotika ausgesetzt ist.

Hausmittel bei Blasenentzündung

Wenn Sie trotzdem eine Blasenentzündung bekommen, sollten Sie unbedingt viel trinken, um möglichst viele Krankheitserreger zügig auszuschwemmen. Bei ansonsten gesunden Erwachsenen sollten es 3-4 Liter täglich sein. Hilfreich sind auf jeden Fall Harn- und Blasentees, die Sie in Ihrer Apotheke bekommen.

Auch Wärme hilft. Wärmflaschen, Kirschkernsäckchen oder Heublumensäckchen können helfen, die Verkrampfungen im Unterleib zu lösen und die Schmerzen zu lindern.

Auch ansteigende Fußbäder, z. B. mit Lavendelöl, sind hilfreich. Dazu benötigen Sie eine größere Schüssel, in die sie bequem ihre Füße stellen können und 2 Kannen mit sehr heißem Wasser. Füllen Sie so viel körperwarmes Wasser ein, dass die Knöchel bedeckt sind. Wenn sich Ihre Füße nach 3-5 Minuten an die Temperatur gewöhnt haben, geben Sie etwas heißes Wasser hinzu (Vorsicht: Füße nicht verbrennen!).

Auf diese Weise erhöhen Sie die Temperatur nach und nach bis die Füße richtig heiß und rot sind. Nach 20-30 Minuten können Sie das Fußbad beenden. Danach die Füße warm halten (am besten ins Bett gehen oder dicke Socken anziehen). Im Akutfall 2x täglich anwenden.

Ansonsten ist das aufsteigende Fußbad v. a. dann zu empfehlen, wenn Sie merken, dass Sie kalte Füße haben. So kann das Fußbad, das die Abwehr steigert, auch vorbeugend eingesetzt werden.

Durch Akupressur am inneren Augenwinkel können Sie den Heilungsprozess zusätzlich unterstützen.

Psychosomatik bei Blasenentzündungen

Worum geht es in der Psychosomatik?

Die Psychosomatik ist die Lehre von den Wechselbeziehungen zwischen Seele, Geist und Körper. Dabei werden lineare Übertragungen von seelischen Störungen auf das Soma (Körper) untersucht bzw. unterstellt. Die umgekehrte Übertragung müsste entsprechend Somatopsychik genannt werden.

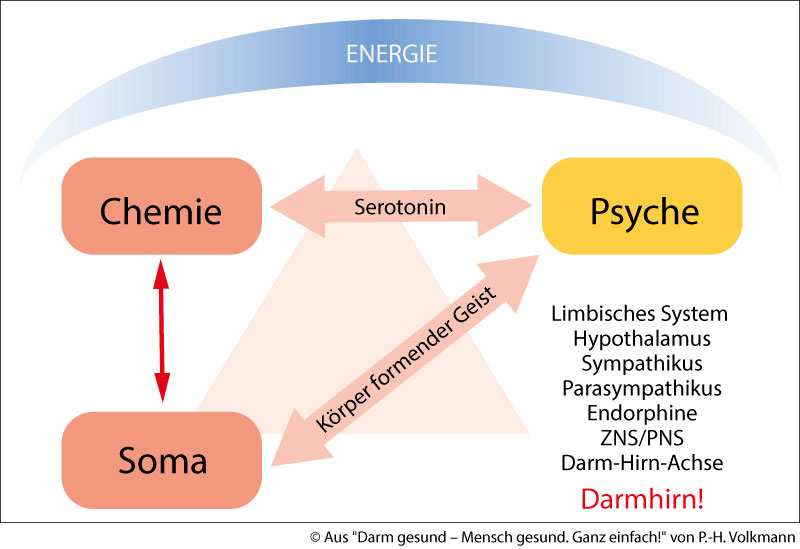

Wechselwirkungen zwischen Körper und Psyche

Körper (Soma) und Psyche sind über Hormone, Nerven usw. in permanentem Austausch miteinander. An der Interaktion beteiligt sind auch unsere Darmbakterien, die ihrerseits Botenstoffe bilden oder über eine veränderte Ernährung oder Milieuveränderungen auf Stress und andere Faktoren reagieren.

Blasenentzündung aus Sicht der Psychosomatik

Wie jede Erkrankung ist auch eine Blasenentzündung stets individuell zu bewerten. Neben körperlichen (physischen) Aspekten kann auch die Psyche je nach Fall eine mehr oder weniger große Rolle spielen. Hier sollte jeder für sich selbst bzw. in Zusammenarbeit mit seinem Behandler prüfen, ob bestimmte Dinge zutreffen und mit der Blasenentzündung zusammenhängen können. Hilfreich kann es z. B. sein, auf zeitliche Zusammenhänge zu achten.

Tritt die Blasenentzündung vielleicht immer bei großem Stress auf, wenn bestimmte Belastungen anstehen ...? Stress schwächt bekanntermaßen das Immunsystem und kann daher Infekte begünstigen.

Bei Ratten konnte zudem gezeigt werden, dass akuter emotionaler Stress Mastzellen, die an der Abwehr von Krankheitserregern und allergischen Reaktionen beteiligt sind, in der Blasenwand aktiviert. Hinzu kommt, dass ein unbewusstes Anspannen der Muskulatur im Becken bzw. des Beckenbodens die Durchblutung und damit die Abwehr in der Blasenregion verschlechtern und damit wiederkehrende Blasenentzündungen begünstigen kann.

Möglicherweise wird unter Stress auch die Harnblase nicht vollständig entleert und so die Vermehrung von Bakterien im Restharn begünstigt. Sollten Sie den Eindruck haben, dass Stress in Ihrem Fall eine Rolle spielt, kann es sinnvoll sein, die Lebensumstände zu überdenken und ggf. zu ändern. Achten Sie dabei auch einmal auf Ihre Ernährungsgewohnheiten bei Stress.

Bei vielen Menschen gilt: Ich habe Stress, deshalb brauche ich Schokolade oder Chips – die dann eine „stressbedingte“ Zystitis befeuern können!

Ein anderer Effekt, den ich häufig bei Patienten beobachte, ist dass die Psyche den Darm beeinflusst. Besonders deutlich zu erkennen ist das bei Reizdarmpatienten. Stress kann z.B. die Kontraktion der Darmmuskulatur und die Darmflora beeinflussen.

Ein typisches Beispiel wäre häufiger Stuhlgang oder Verstopfung bei Aufregung und Stress. Kommt es infolge anhaltenden Stresses zu einer Fehlbesiedlung (Dysbiose) und Fehlfunktion des Darms, hat das häufig Konsequenzen für das Scheidenmilieu und kann zu einem basischen Vaginalausfluss führen.

Die permanente Reizung bzw. Entzündung im Rahmen der chronischen Dysbiose der Scheide sorgt lokal bzw. in der näheren Umgebung zu einem Zinkmangel, der bis zur Blase ausstrahlen kann. Hinzu kommt die gestörte bakterielle Flora im Intimbereich (Darm, Scheide), die ihrerseits das Eindringen von Keimen in die Harnröhre begünstigt. Sie sehen: Die Zusammenhänge können mitunter ziemlich komplex sein. Erfahrungsgemäß lassen sich solche Probleme aber über eine gesunde Ernährung, gezielte Nährstoffversorgung und Darmpflege gut in den Griff bekommen.

Frauen, die ihren Urin sehr lange anhalten, weil sie keine fremde Toilette besuchen möchten, haben ebenfalls ein höheres Risiko für Blasenentzündungen. Hier hilft nur genug trinken und die Blase regelmäßig entleeren.

Vertreter der spirituell-psychosomatischen Sicht auf Krankheiten sehen weitere Bezüge zwischen Blasenentzündung und Psyche. Dahinter steht die Vorstellung, dass Krankheiten bzw. Symptome Ausdruck von Konflikten in unserem Leben sind, die wir nicht sehen wollen bzw. die uns zeigen, wo wir gegen unseren eigenen Lebensweg leben.

Rüdiger Dahlke setzt das Brennen beim Wasserlassen mit für den Patienten schmerzhaftem Loslassen in Verbindung. In eine ähnliche Richtung geht auch Louise Hay, die Blasenentzündungen im Zusammenhang mit der Angst loszulassen, Ängstlichkeit und dem Festhalten an alten Vorstellungen in Verbindung bringt. Der chinesische Organkreis sieht die Blase im Zusammenmit dem Thema „Scham“.

Häufig in Verbindung gebracht wird die Blase zudem mit Unsicherheit(en) bzw. mangelndem Selbstvertrauen. Das heißt allerdings bei Weitem nicht, dass jede(r), der regelmäßig unter Blasenentzündungen leidet, ein Problem mit seinem Selbstbewusstsein haben muss. Das ist nur ein möglicher Aspekt von vielen.

Tatsächlich werden eher andere Erkrankungen der Blase mit psychischen Faktoren in Verbindung gebracht als eine Blasenentzündung, so z.B. eine Reizblase oder Inkontinenz. Nach meiner praktischen Erfahrung spielen gerade bei Immunschwächen wie Blasenentzündungen weit häufiger andere Faktoren wie Ernährung, ein gestörtes Milieu, Darmdysbiosen usw., eine entscheidende Rolle – und weniger die Psyche.

Umgekehrt können rezidivierende Blasenentzündungen aber durchaus die Psyche belasten. Denken wir nur an Frauen, die sich aus Angst vor einer Blasenentzündung nicht mehr ins Schwimmbad oder die Sauna wagen oder sich bei jedem Sexualkontakt vor der nächsten Blasenentzündung fürchten und Intimkontakte daher bewusst oder unbewusst vermeiden. Solche Frauen brauchen dringend Unterstützung im Kampf gegen Blasenentzündungen, damit nicht auch noch die Partnerschaft leidet.

Literatur- und Linktipps

- Dahlke, Rüdiger: Krankheit als Sprache der Seele. Goldmann 1997

- Gerhard, Ingrid; von Ganski, Natascha: Die neue Pflanzenheilkunde für Frauen. Zabert Sandmann 2012

- Hay, Louise: Gesundheit für Körper und Seele. Allegris, 2013

- Volkmann, Peter-Hansen: Ökosystem Mensch – Gesundheit ist möglich. VBN-Verlag Lübeck, 2. Aufl. 2009

- Volkmann, Peter-Hansen: Orthomolekulare Therapie – hypoallergen! Der Naturheilkundliche Patienten-Ratgeber, VBN-Verlag Lübeck, 4. Aufl. 2006

- Volkmann, Peter-Hansen: Darm gesund – Mensch gesund! Ganz einfach!: Mikrobiom-Pflege für mehr Vitalität und Lebensfreude. VBN-Verlag Lübeck, 2. Aufl. 2019 und als E-Book

Quellenangaben

- Bergeron, C.R., et al.: Chicken as reservoir for extraintestinal pathogenic Escherichia coli in humans, Canada. Emerg Infect Dis. 2012 Mar;18(3):415-21. doi: 10.3201/eid1803.111099

- Dethlefsen, Thorwald; Dahlke, Rüdiger: Krankheit als Weg. Goldmann 1994

- Friedrich, Uwe: Homöopathische Hilfe. Althea Verlag Zürich 1995

- Günthert, Ernst-Albrecht: Psychosomatische Urologie: Leitfaden für die Praxis. Schattauer Verlag 2004

- Hay, Louise: Gesundheit für Körper und Seele. 14. Aufl. Heyne 1984

- Kühn, Marion: Repertorium der ganzheitlichen Diagnostik. Foitzick Verlag 2010

- Ludwig, M.; Hoyme, U.B.; Weidner, W.: Rezidivierende Harnwegsinfektionen der Frau; Der Urologe; 2006. 45(4): 421-428

- Schmidt. Karen: Die chinesische Organuhr.

- Seifi, Mahdeih, et al.: The effect of Rosa (L. Rosa canina) on the incidence of urinary tract infection in the puerperium: a randomized placebo-controlled trial. Phytother Res 2018; 32: 76-83

- Sökeland, Jürgen et al.: Somatoforme (funktionelle) Störungen des Urogenitalsystems: Behandlung von Prostatodynie und Reizblase. Dtsch Arztebl 2000; 97(23): A-1600 / B-1372 / C-1274

- Stapleton, Ann E., et al.: Randomized, placebo-controlled phase 2 trial of a Lactobacillus crispatus probiotic given intravaginally for prevention of recurrent urinary tract infection. Clin Infect Dis. (2011) 52(10): 1212-1217 first published online April 14, 2011 doi:10.1093/cid/cir183

- Volkmann, Peter-Hansen: Frauenkrankheiten – ganzheitlich integrativ – Broschüre mit Vortragsmitschnitt auf DVD inklusive Vortragsfolien, VBN-Verlag, Lübeck

- Volkmann, Peter-Hansen: Darm gesund – Mensch gesund. Ganz einfach! 2. Aufl., VBN-Verlag 2019

- Wiesenauer, Markus: Quickfinder – Homöopathie für Kinder. GU 2007

- Yamamoto, S., et al.: Genetic evidence supporting the fecal-perineal-urethral hypothesis in cystitis caused by Escherichia coli. J Urol. 1997 Mar;157(3):1127-9

- Katrin D., am 22.04.2024Hallo,

ich bin damals nach einem 10 jährigen Teufelskreis aus unwahrscheinlich schmerzhaften und heftigen Blasenentzündungen, Antibiotika, Untersuchungen und Arztbesuchen auf diesen Artikel hier und 4Vag gestoßen - es hat schlicht und einfach mein Leben verändert. Dann 4Vag konnte ich dem Ganzen ein Ende setzen. Ich musste heute entsetzt feststellen, dass das Produkt nicht mehr hergestellt werden kann und bin schlicht und einfach verzweifelt aus Angst davor, dass das ganze wieder von vorne losgeht.

Ich wäre wirklich unglaublich und unendlich dankbar, wenn es Tipps zu einer Alternative mit ähnlichen Inhaltsstoffen gibt (Zäpfchenform), auf die man umsteigen kann.- Online-Redaktion, am 03.06.2024Liebe Katrin,

das Aus von 4Vag ist für viele Betroffene schmerzlich. Ein gleichwertiges Produkt ist leider nicht im Handel. Vielleicht lassen Sie sich in Ihrer Apotheke zu probiotischen Vaginalzäpfchen beraten, die sie dann ersatzweise ausprobieren können.

Viel Erfolg und alles Gute für Ihre Gesundheit wünscht Ihnen

Ihre Online-Redaktion

- Manuela, am 14.11.2023lieber herr Volkmann,

vielen dank für diesen informativen Text. Leider leide ich seit lange zeit an einer chronischen Blasenentzündung sodass Antibiotika nicht mehr helfen, deshalb möchte ich es jetzt auf der Naturbasis versuchen, da ich auch endlich mal schwanger sein möchte aber aufgrund der BE mich nicht traue. Bieten sie Sprechstunden an ?

Vielen dank im Vorraus

lg

manuela- Online-Redaktion, am 14.11.2023Liebe Manuela,

vielen Dank für Ihr Interesse. Herr Volkmann ist Anfang letzten Jahres in den wohlverdienten Ruhestand gegangen (s. https://www.naturheilkunde-volkmann.de/). Viel über sein Vorgehen - auch bei Blasenentzündung und Kinderwunsch - erfahren Sie in seinem Buch "Darm gesund, Mensch gesund. Ganz einfach!", das im VBN-Verlag erschienen ist: https://shop.vbn-verlag.de/buecher/1/darm-gesund-mensch-gesund-ganz-einfach

Darin erkärt er ausführlich, warum aus seiner Sicht eine umfassende Darmsanierung für die Gesundheit wichtig ist und erklärt, wie er diese durchführt. Im Fall der Blasenentzündung ergänzt durch probiotische Vaginalzäpfchen.

Falls Sie weitere, ganzheitliche Informationen zum Thema Kinderwunsch suchen, könnte noch dieser Beitrag für Sie interessant sein: https://www.naturheilmagazin.de/erkrankungen/kinderwunsch/

Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit grüßt Sie

Ihre Online-Redaktion

- Ute Harzer, am 14.11.2023Vielen Dank für die ganzheitliche Info.

Könnten Sie zu folgender Aussage nähere Erläuterungen geben:

'So gilt ein Nachweis von Bakterien im Urin älterer Frauen – soweit sie keine Beschwerden haben – als normal und ohne Krankheitswert!'

Welche Altersgruppe ist gemeint und warum ist eine Behandlung nicht notwendig?- Peter-Hansen Volkmann aus Lübeck, am 14.11.2023Liebe Frau Harzer,

die Altersgrenze liegt etwa bei den Wechseljahren.

Ein Krankheitsgefühl und die Bakterienzahlen korrelieren mit der klinischen Bewertung der Befunde durch einen Arzt oder Mediziner.

Im Hintergrund steht als Auslöser die bei Damen sehr kurze Harnröhre, „die nicht so gut abschließt“.

In der ganzheitlichen Betrachtung ist das weniger ein Kriterium als vielmehr das Immunsystem der Patientin. Eine typische Ursache für Blasenentzündungen bei jüngeren, sexuell aktiven Frauen ist sehr häufiger oder lang anhaltender Geschlechtsverkehr oder auch Geschlechtsverkehr mit häufig wechselnden Partnern.

Abgesehen davon kann man sagen: Einen richtig sterilen Urin gibt es eigentlich nicht nicht.

Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit

Ihr Peter-Hansen Volkmann

- Sabrina, am 26.06.2023Vielen Dank für die umfangreiche Aufklärung!!!

Meine Odyssee umfasst nunmehr 30 Jahre, davon 17 Jahre Antibiotika.

Erst kürzlich habe ich erfahren, dass beim Abstrich keine Laktobazillen nachweisbar gewesen ist.

Auf ein gesundes Mikrobioms wurde es in der Vergangenheit kein Augenmerk gelegt, so dass Probiotika als Selbstmedikation nicht wirklich Früchte trug - als Laie und wenig Quellen sich adäquat damit auseinanderzusetzen.

Desweiteren bin ich aufgrund einer kPTBS nahezu chronisch Stress ausgesetzt.

Eine Beckenbodenverspannung kommt dazu noch obendrauf.

Aufgrund von sportlichen Übertreibungen, genügen die Mikronährstoffe womöglich nicht, um das komplexe Stoffwechsel- und Immunsystem ausreichend zu versorgen.

Ein Teufelskreislauf... doch mit Ihren Ansätzen schöpfe ich Hoffnung, aus dieser Misere länger- oder gar langfristig aussteigen zu können.

Beste Grüße,

Sabrina - Heidi, am 07.01.2023Herzliches Hallo,

ein toller Beitrag zum Thema Blasenentzündung, sehr informativ und aufschlussreich

Ich habe ab und an mit meiner Blase zu tun, wie auch jetzt wo ich Selexid verschrieben bekam, es hat kurz geholfen, nun hab ich wieder eine Entzündung mit Blut im Harn, und ich habe Triprim & Canephron verschrieben bekommen

Ich hoffe ich kriege es wieder in den Griff Ich hab bis dato vieles mit Alternativmedizin geschafft, leider das nun nicht

Denke bei mir geht es wirklich ums Loslassen

Möchte meine Blase präventiv stärken... gibt es eine Favorit was Sie empfehlen

Danke für ihre Antwort und liebe Grüsse Heidi - Anni, am 08.02.2021Vielen Dank für den tollen Beitrag. Eine super Zusammenfassung. Diese Informationen als PDF wären sehr hilfreich.

Es gibt auch Blasenentzündung, die nicht sofort über den o.g. Teststreifen zu identifizieren sind. In meinen letzten 2 BE/HWI wurde ich beim Arzt weggeschickt mit den Worten „bestimmt nur eine reizung“; und jedes mal 2 Tage nach dem Doktorbesuch und viele Schmerzen sowie Schmerztabletten später war ich nachts im Krankenhaus wo der Teststreifen die BE/HWI anzeigt (Nitrit, Blut, leukocyten, proteine). Bei meiner letzten BE ergab eine Laboruntersuchung E. Coli Bakterien im Urin. Leider dauert diese Untersuchung bis zu einer Woche.- Online-Redaktion, am 09.02.2021Liebe Anni,

es freut uns natürlich, wenn Ihnen unser Beitrag gefällt. Sie können ihn einfach über Ihren Browser als PDF drucken.

Herzliche Grüße

Ihre Online-Redaktion

- Barbara Schroeder, am 05.01.2021Seit einer Senkungs-OP in der Scheide vor über 1 Jahr habe ich regelmäßig Blaseninfekte (alle 2 Monate). Nach der OP wurde mir empfohlen, Östrogenhaltige Zäpfchen zum Erhalt der Scheidenschleimhaut zu nehmen, was ich auch tue. Die Infekte tauchen regelmäßig kurz nach der Einnahme der Östrogenpräparate auf. Ist es möglich/denkbar, dass entgegen der allgemeinen Empfehlungen und der Behauptungen eines positiven Effekts auf die Scheidenflora diese vorübergehend negativ beeinträchtigt sein kann, so dass es dann zu den Infekten kommt?

- Prof. Dr. Ingrid Gerhard, am 29.01.2021Liebe Barbara,

es kann schon mal vorkommen, dass beim Einführen immer wieder Keime in die Scheide geschoben werden, die das Milieu dann auch in der Blase stören. Auch ist es möglich, dass die Zusatzstoffe in den Zäpfchen, unabhängig vom Östrogen, reizen und die Flora verändern. An Ihrer Stelle würde ich das mit den Zäpfchen sein lassen, es sei denn, Sie können etwas Entsprechendes in der Aromatherapie finden. Oder Sie wenden bioidentisches Estriol-Gel an, das auf die Haut aufgetragen wird. Es wirkt im ganzen Körper, ohne aber das Brustkrebs-Risiko zu erhöhen oder die Gebärmutterschleimhaut aufzubauen. Viel Erfolg!

- Peter-Hansen Volkmann aus Lübeck, am 25.05.2020Moin Agate,

Zu Manuka-Honig kann ich zur inneren Anwendung bei HWI wenig sagen. Er ist sicher bei offenen Wunden oder Geschwüren sehr hilfreich als deckender Verband. Es käme auf einen Eigen-Versuch an zu klären, wieweit das Methylglyoxal – MGO die Magen-Darmpassage bis zu Ihrer Niere überhaupt findet.

Grundsätzlich hängen Harnwegsinfekte jedoch mit der Ernährung, Umwelt oder z.B. sexuellen Praktiken zusammen. Aber auch neuer Zahnersatz kann im Einzelfall bei einer Materialintoleranz zum HWI beitragen.

D-Mannose oder Xylit sind im hartnäckigen Einzelfall sicher einen Therapieversuch wert.

Liebe Grüße und gute Gesundheit!

P.-H.Volkmann - Agate, am 24.05.2020Sehr geehrter HrDr. Volkmann!Vielen Dank für Ihre umfassende Kompetenz, Wissen und den unglaublich ganzheitlichen Ansatz! Eine Frage: könnte Manuka Honig mit hochdosierten MGoWerten (700) bei akuten Harnwegsinfekten auch unterstützend sein/natürlich antibiotisch wirken oder ist er aufgrund des Zuckergehalts mit Vorsicht zu genießen? Gibt es weitere gute natürlich wirkende „Antibiotika“ bei akuten Entzündungen neben z. B. Angocin,... Gibt es Empfehlungen für gute ganzheitliche Behandlungen und ÄrzteTherspeuten in Österreich/Wien? Vielen lieben Dank für Ihre Antwort

- Kirsten, am 08.04.2020Guten Tag,

vielen Dank für Ihren interessanten Beitrag. Gerne würde ich eine Darmsanierung ausprobieren, da ich zurzeit wieder ein Antibiotikum einnehme. Aufgrund der Corona-Situation möchte ich momentan keinen Heilpraktiker aufsuchen. Gibt es auch bestimmte Mittel zur Darmsanierung, die Sie empfehlen können und die man z.B. in der Apotheke kaufen kann? Ich würde mich sehr über Ihre Rückmeldung freuen!

Viele Grüße,

Kirsten - Online-Redaktion, am 03.04.2020Liebe Alicia,

haben Sie es schon mal, wie in dem Artikel von Herrn Volkmann beschrieben, mit einer Darmsanierung versucht? Am besten verbunden mit konsequent gesunder Ernährung (ohne Zusatzstoffe, viel Obst, Gemüse) und unbedingt gleichzeitig mit Ihrem Partner?

Alles Gute wünscht Ihnen

Ihre Online-Redaktion - Alica, am 03.04.2020Hallo zusammen, Ich hoffe, dass Ihr mir vielleicht zumindest ein bisschen helfen könnt. Ich leide seit ca. 6 Jahren an immer wiederkehrenden Blasenentzündungen. (Ich bin jetzt 22) Und zwar nach JEDEM Geschlechtsverkehr. Spaß hat man dadurch keinen mehr dabei! Bei mir ist es allerdings so, dass die Blasenentzündung immer schlimmer ist, wenn man ein Kondom verwendet. Ohne ist sie meinst weniger schmerzhaft. Meine Theorie: evtl leichtere und kürzere Reibung ohne Kondom?Der Klogang danach ist für mich immer Routine! Die Strovac Impfung hilft leider auch nicht. Zum Glück habe ich letztes Jahr ein Pflanzliches Mittel gefunden, das hilft - somit zumindest nicht mehr ständig Antibiotika. Täglich mindesten 2,5 Liter Wasser + Tee etc.Blasentee/Granberry saft - alles erfolglos. Kann mir jemand sagen, wie oder was ich noch machen kann und evtl eine Besserung zu bekommen? Ich bin echt am verzweifeln! Liebe Grüße Alica

- Online-Redaktion, am 23.03.2020Liebe Lena,

so wie Ihnen ergeht es leider vielen Frau mit rezidivierenden Blasenentzündungen. Ein Infekt jagt den nächsten und ein Antibiotikum folgt nach dem anderen. Und jede Antibiotika-Gabe schädigt die Darmflora und damit Milieu und Immunsystem. Hier könnte z.B. eine Darmsanierung helfen, wie sie auch Herr Volkmann in seinem Artikel besschreibt. Zur Stärkung des lokalen Milieus kommen auch Vaginalzäpfchen mit Symbionten in Frage. Es wäre aber auch zu klären, ob andere Ursachen (z.B. anatomische) hinter Ihren Beschwerden stecken.

Alles Gute für Ihre Gesundheit wünscht Ihnen

Ihre Online-Redaktion - Lena, am 22.03.2020Danke für diesen tollen Artikel. Ich leide seit Oktober 2019 an ständigen Blasenentzündungen und bin sehr am verzweifeln. Mein Urologe sagt immer „das ist bei jungen Frauen so“ (ich bin 25 Jahre alt) und verschreibt mir Antibiotikum. Dann war ich bei meiner Frauenärztin und es wurde ein Bakterium in mir gefunden, dafür habe ich Vaginalzäpfchen bekommen 2 Tage lang. Aber seid heute habe ich wieder eine Blasenentzündung und musste wieder Antibiotikum nehmen, weil ich es nicht aushalten konnte (Ich hatte noch welche von der letzten Behandlung). Morgen werde ich dann wieder zum Arzt gehen. Nach dem Sex mit meinem Freund gehe ich immer auf die Toilette. Ich nehme auch D-Manose und wurde schon mit Strovac geimpft, ich habe das Gefühl, es hilft nichts. Haben sie eine Rat für mich? Ich bin wie gesagt sehr am verzweifeln und weiß nicht mehr was ich tun soll. Ich habe schon Angst auf die Toilette zu gehen. Vielen lieben Dank für Ihre Antwort. Liebe Grüße.

- Online-Redaktion, am 06.11.2019Liebe Daniela,

nach allem, was Sie hier schreiben, ist es kein Wunder, dass Sie verzweifelt sind.

Da Antibiotika, spezifische Präparate für Blasenentzündungen (Sie sprechen u.a. von pflanzlichen Mitteln) usw. nicht nachhaltig geholfen haben, liegt der Verdacht nahe, dass bei Ihren Blasenentzündungen noch weitere Faktoren eine Rolle spielen. Welche genau das sind, lässt sich im Einzelfall nur im persönlichen Kontakt bzw. im Rahmen einer ärztlichen Untersuchung klären.

An dieser Stelle können wir lediglich allgemeine Hinweise geben, die nach der Erfahrung unseres Autors, häufig beteiligt sind. Und da spielt für Herrn Volkmann die Sanierung von Darm und Scheidenmilieu bei wiederkehrenden Blasenentzündungen eine ganz zentrale Rolle. Gerade vor dem Hintergrund Ihrer häufigen Antibiotikagaben in der Vergangenheit, erscheint eine Störung der Darmflora absolut plausibel. Schließlich tötet jedes Antibiotikum nicht nur schädliche, sondern auch nützliche Bakterien. Häufige oder längere Antibiotikagaben können die für unsere Gesundheit so wichtige Artenvielfalt im Darm spürbar reduzieren.

Um den Darm bei der Regeneration zu unterstützen, arbeitet Peter-Hansen Volkmann in seiner Praxis mit einer Orthomolekularen Darmsanierung mit hypoallergenen Produkten. Bei wiederkehrenden Blasenentzündungen kombiniert er diese gern mit einer Vaginalpflege mit reinen Vaginalzäpfchen auf Kakaobutterbasis. Vielleicht ist das ja auch für Sie ein möglicher Weg.

Viel Erfolg und alles Gute für Ihre Gesundheit wünscht Ihren

Ihre Online-Redaktion - Daniela, am 06.11.2019Ich leide seit über 20 Jahren on/ off an immer wieder kehrenden Zystitiden. In den letzten Jahren (ich bin jetzt 42) wurde es wieder schlimmer. In diesem Jahr habe ich nun meine 7. Blasenentzündung. Die ersten 6 wurden alle mit diversen Antibiotika behandelt, von Monuril über Cipro, etc. Die letzte BE trat dann ca. 3 Tage nach der Einnahme der letzten Cipro ein. Seitdem schleppe ich sie mit mir herum, da ich kein Antibiotikum mehr nehmen möchte. Ich habe somit nun seit 8 Wochen ununterbrochen BE: mal ist die Blase vom Schmerzgrad her bei einer 2-3, manchmal spür ich gar nichts, dann ist sie wieder bei ner 9 usw. Leider bin ich mittlerweile mit meinem Latein am Ende. Ich habe wirklich alles probiert: Ich habe viele Medikamente (pflanzlich) probiert, die hier genannt werden, mich an alle Anweisungen und Ideen von Ärzten gehalten, sowohl Schulmediziner, Fachärzte als auch Homöopathen und TCM Ärzte, die ganzheitlich mit drauf geschaut haben. Auch auf psychosomatischer Ebene habe ich gearbeitet, wo es nur ging. Alle Themen, die mit der Blase zu tun haben, sind im Grunde gelöst. Und dennoch tut sich rein gar nichts an den Symptomen und Schmerzen, außer dass sie mal mehr mal weniger stark sind. Ich habe sehr viel Geld ausgegeben dafür und bin keinen Schritt weiter. Man ist so machtlos... Hätten Sie noch einen guten Tipp für mich?

- Online-Redaktion, am 24.10.2019Liebe Doreen,

leider ist Ihre Situation gar nicht so ungewöhnlich. Viele Frauen haben gerade nach dem Sexualverkehr wiederholt Blasenentzündungen.

Wie Sie schreiben, haben Sie schon einige naturheilkundliche Behandlungen ausprobiert. Wenn Sie den Beitrag von Herrn Volkmann sorgfältig gelesen haben, wissen Sie, wie wichtig nach seiner Erfahrung die Sanierung von Darm und Scheidenmilieu bei wiederkehrenden Blasenentzündungen ist. In Ihrem Fall zeigt schon die Colitis, dass Ihr Darm gestört ist. Umso wichtiger ist es, dass Sie bei der Auswahl der Produkte zur Darmsanierung - sowie in Ihrer Ernährung - belastende Zusatzstoffe strikt meiden.

Für Herrn Volkmann sind die Orthomolekulare Darmsanierung mit hypoallergenen Produkten und die Vaginalpflege mit reinen Vaginalzäpfchen auf Kakaobutterbasis das A und O der Behandlung - wobei bei der Darmsanierung möglichst auch der Partner einbezogen werden sollte.

Bitte bedenken Sie auch: Darüber hinaus stößt eine individuelle Beratung ohne persönlichen Kontakt mit einem Arzt oder Heilpraktiker schnell an diagnostisch-therapeutische, aber auch rechtliche Gründe. Daher können wir hier leider nur allgemein gültige Hinweise geben, die Ihnen hoffentlich weiterhelfen.

Alles Gute wünscht Ihnen

Ihre Online-Redaktion

PS: Vielleicht schauen Sie sich zum Thema Darm und Zusatzstoffe auch die überaus erhellende Reportage des Senders Arte an, die noch bis zum 12.12.2019 in der dortigen Mediathek zu finden ist: https://www.arte.tv/de/videos/080499-000-A/unser-bauch-die-wunderbare-welt-des-mikrobioms/

Aus unserer Sicht absolut sehenswert! - Doreen, am 24.10.2019Hallo,

ich habe seit 3 Jahren einen neuen Lebenspartner und seitdem immer nach dem Sex eine Blasenentzündung. Alle Versuche zur naturheilkundlichen Behandlung sowie Vorbeugung sind gescheitert. (Homöopathische Arzneimittel, Tees, Aqualibra, Echinacea usw.)

Uro-Vaxom habe ich ebenfalls ohne Erfolg eingenommen. Die Einnahme von Nifurantin B6 nach dem Sex verhinderte eine erneute Blasenentzündung nicht.

Ich bin 52 Jahre und befinde mich in den Wechseljahren.

Vor 2,5 Jahren wurde bei mir Colitis Ulcarosa diagnostiziert, die bis jetzt nur einmal ausbrach.

Ich hoffe das Sie mir helfen können.

Vielen Dank im voraus. - Dr. med. Wolfgang Scheel, am 30.05.2019Lieber Sammy,

Ihr Beitrag enthält einige, aber in ihrem Zusammenhang unklare Informationen.

Damit Sie eine effektive Hilfe bekommen, schlage ich folgendes vor:

1.Lesen Sie bitte den guten Artikel zu diesem Thema gründlich durch.

2.Konzentrieren Sie sich bitte nicht auf die lokalen Beschwerden, sondern auf

den komplexen Umgang mit sich selbst in allen Lebensbereichen!

3.Senden Sie uns Ihre Mail-Adresse und ich schicke Ihnen viele sicher

hilfreiche Unterlagen.

Mit lieben Grüßen und allen guten Wünschen!

Dr. med. W. Scheel - Sammy, am 30.05.2019Ich leide seid 5 Jahren an be hatte ein blasenband was versteinert war und raus operiert wurde seitdem habe ich ständig be ständig Antibiotika jetzt meldet sich mein Darm...Ich bin am verzweifeln meine lebens qaulität ist sehr eingeschränkt im Moment bin ich mehr krank als das ich arbeitet gehe.Ich muss erwähnen das mich dazu inkontinent bin zuviel resthatrn habe und sekbstkatheteriese.Für jede Antwort bin ich dankbar hane schon Impfungen und vieles durch .

- Antonino Morosi, am 24.03.2018Hallo bin ein mann über 60 war hei urologe er hat festgestellt harnrohr entzündung blase entzündung und prostatitis er jat mir antibiotike verschrieben aber jch vertrage es nicht susserdem habe gelesen das diese bakterien e. Coli soll kein antibiotika nehmen grüss rocco

- Anette Zimmer, am 03.03.2018Sehr geehrter Herr Volkmann!

Nachdem ich allein in den letzten 16 Monaten wegen meiner Blasenentzündungen 9x mit Antibiotika (Ciproflox) behandelt wurde, hat mich mein Hausarzt nun aufgegeben.... ich habe inzwischen eine Urologin gefunden, die festgestellt hat, dass unüblicherweise Streptokokken die Ursache der Entzündungen sind und sie hat mir Forskolin empfohlen, bei dem ich auch nach kurzer Zeit das Gefühl habe habe, dass es helfen könnte....Jetzt bin ich nur wieder in einer Akutphase und drei Tage krankgeschrieben und trinke 5l Tee (Goldrute+Schachtelhalm) und halte mich warm - und bin gerade auf Ihre wunderbare Website gestoßen! Herzlichen Dank für die vielen, vielen Informationen!!!Mit einer Darmsanierung habe ich noch nicht angefangen, weil ich da etwas ratlos bin und ich mir da lieber von einem Therapeuten helfen lassen möchte. Seit 9 Monaten lebe ich ketogen und nun auch "paleo", d.h. Fleisch nur in Bioqualität und sonst nur basenbildendes Gemüse, kein Weißmehl, kein Zucker, keine verarbeiteten Lebensmittel und für mich ist das ein erster Schritt - nun geht es weiter mit Ihrer Hilfe! Nur einmal vorab: gibt es Erkenntnisse über die Vertreibung von Streptokokken aus der Blase? Sind da Mannose oder Preiselbeeren überhaupt hilfreich?

Viele Grüße aus München

Anette - Tjorven, am 31.01.2018Hallo Herr Volkmann,

ich danke Ihnen für ihre aufschlussreiche Antwort.

Was Sie über Xelevia schreiben, ist ja erschreckend... weisse Wandfarbe.

Du lieber Himmel. Ich hab die Tabletten ja noch nicht, habe mich aber über die möglichen Nebenwirkungen informiert und allein dies ließ mich schon sehr an dem Medikament zweifeln. Vielleicht schaffe ich ja eine deutliche Verbesserung meiner Werte mit meiner Ernährung und Bewegung.

Ich bin sehr konsequent. Und bei der letzten Urinuntersuchung beim Heilpraktiker am Montag

war kein Zucker mehr im Urin. Auch sonst nichts. Völlig in Ordnung.

Ich denke, dass meine Beschwerden verschwinden, wird wohl etwas dauern.

:-( Geduld ist nicht meine Stärke. Aber ich versuche alles.

Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe.

Freundliche Grüsse

Tjorven - Peter-Hansen Volkmann, am 31.01.2018Sehr geehrte Tjorven,

4Vag kann zunächst parallel zu Ovestin eingesetzt werden, d.h. je nach Empfindlichkeit der Patientin angepasst.

Bei sehr empfindlichen Schleimhäuten sollte an den ersten 2 Abenden jeweils ein halbes, längs geschnittenes Zäpfchen angewendet werden, um Schleimhautirritationen zu minimieren.

Ansonsten bei chronischen Beschwerden eine abendliche Gabe für 6 Tage.

Durch die Pflege der Vaginalschleimhäute kommt es in den meisten Fällen auch zu einem Rückgang der Entzündungen umgebender Gewebe wie Blase und Harnröhre. Je nach Alter kann dann auf eine wöchentliche oder eine zweiwöchentliche 4Vag-Gabe umgestellt werden, um die Schleimhäute mit der Bio-Kakaobutter und den anderen Inhaltsstoffen sanft zu pflegen.

Nach einer Woche kann man in sehr schweren Fällen z.B. die 4Vag-Gaben wechselnd sowohl vaginal als auch anal einführen, um über den Enddarm zusätzlich einen positiven Einfluss auf die Reizzustände im Kleinen Becken zu nehmen.

Dass gerade beim Diabetes mellitus das eigene Körpergewicht und die körperliche Aktivität neben einer ausreichenden Trinkmenge OHNE hormonaktive Substanzen aus Plastikwasserflaschen eine besondere Rolle spielen, weiß der heutige Diabetiker selber nur zu gut. Also bitte genau überlegen, was Sie neben gesunder Bio-Frischkost noch für Ihren kranken Körper tun wollen.

Bei dem geplanten Xelevia würde ich mir angesichts der chronischen Blase einmal genauer die ca. 11 Zusatzchemikalien inklusive weißer Wandfarbe ansehen und danach entscheiden, was ich selber für mich möchte.

Viel Erfolg wünscht Ihnen

Peter-Hansen Volkmann - Tjorven, am 28.01.2018Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich hatte Mitte Dezember einen Harnwegsinfekt, bekam Infecto Trimet 200mg über 5 Tage. Der Infekt war bei erneuter Urinkontrolle weg, aber meine Beschwerden blieben. Brennen nicht beim Wasserlassen, aber vorher und nachher. Auch die Harnröhre ist sehr empfindlich. Ich war dann auch beim Frauenarzt, der mir Östrogenmangel bescheinigte (Wechseljahre) und mir Ovestin 1mg Tabletten verordnete, nicht zum Einnehmen, sondern zum Einführen in die Scheide. Das hilft auch, gegen die Scheidenbeschwerden,aber nicht gegen die Harnwegsbeschwerden. Ich nehme zusätzlich Femisanit, Zink und B-Vitamine. Ich bin Diabetikerin (Tabletten) und es wurde auch erhöhter Zucker im Urin festgestellt. Ich ernähre mich nun noch konsequenter als vorher und bewege mich viel. Ich bekomme auch noch ein zusätzliches Medikament: Xelevia. Aber erst, wenn meine Ärztin von der Fortbildung zurück ist. Ich hoffe, auch all das trägt einen Teil zur Besserung meiner Beschwerden bei. Der Zucker kann ja da eine grosse Rolle spielen. Der Frauenarzt vermutete auch, dass nicht nur die vaginale Schleimhaut, sondern auch die Blasen- und Harnröhrenschleimhaut möglicherweise durch den Infekt und das Antibiotikum gereizt ist. Ich habe jetzt mehrfach von 4Vag gehört.Wäre das für meine Beschwerden evtl. geeignet? Gibt es sonst noch Mittel für die Schleimhäute, die ich anwenden könnte? Das Ovestin soll ich einmal wöchentlich in die Scheide einführen. Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar. Tjorven - Online-Redaktion, am 09.01.2018Liebe Jana,

vielen Dank für Ihren Kommentar. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir derart umfangreiche und z.T. auch sehr individuelle Fragen (Fragen 2.-4.) nicht in einem Kommentar beantworten können. Dazu bedarf es einer individuellen Untersuchung/Anamnese im Rahmen eines Arztbesuches. Der von Herrn Volkmann beschriebene Ansatz mit Acerola Zink und ADEK ist nur ein kleiner Teil seiner Therapie. Von ganz zentraler Bedeutung für die Arbeit in seiner Praxis ist die Darmsanierung (nach einem ganz bestimmten Konzept) sowie die potenzierte Eigenblutbehandlung (PEB). Vieles davon finden Sie in seinem Buch "Darm gesund - Mensch gesund! Ganz einfach!" (siehe http://www.naturheilmagazin.de/ueberblick-alle-buchtipps.html).

Viel Erfolg wünscht Ihnen Ihre Onine-Redaktion - Jana, am 07.01.2018Sehr geehrter Herr Volkmann,

danke für den ausführlichen Text. SIe scheinen sich sehr gut mit dem Thema auszukennen. Einiges habe ich ausprobiert, z.B. die Zufuhr von Vitamin C (Averloa und Zink) sowie ADEK Bisher ohne Veränderung.

Ich habe mehrere Fragen:

1. Bei welchen Bakterien hilft D-Mannose. Ich habe dazu einiges gelesen. Angeblich hilft D-Mannose nur bei E-Coli-Bakterien. Was haben Sie für Erfahrungen?

2. Laut Labortest beim Arzt zeigen sich keine Bakterien im Urin. Bei einer Heilpraktikerin wurden per Bioresonanz jedoch Bakterien getestet, letzlich der Proteus Vulgaris und Pneumocystis jiroveci. Werden diese Bakterien nicht in den Labors getestet oder reagiere ich evtl. schon auf geringe Mengen, die im Labor nicht relevant sind?

3. Die Symptome bei mir sind meist: häufiger Harndrang mit normalen Mengen, der Drang verstärkt sich beim Sitzen und im Liegen, insbesondere beim Liegen auf der linken Seite. Manchmal fühlt sich der "Sitzbereich" bis Schambein innerlich kalt an, obwohl mit warm ist. Oft fühlt sich das Gefühl des Harndrangs betäubt an, sodass ich nicht richtig unterscheiden kann, ob ich jetzt wirklich auf die Toilette muss. Warum?

4. Kann es einen Zusammenhang zum Rücken geben? Ich hatte vor 2,5 Jahren einen Bandscheibenvorfall und kurzfristig leichte Taubheitsgefühle im Intimbereich. Die Symptomatik einer chronischen Blasenentzündung zeigt sich seit 1,5 Jahren. ANfangs wurden E-Coli-Bakterien nachgewiesen. Nach der Impfung mit Strovac (Dez/16) nicht mehr, aber die oben beschriebenen Symptome waren da. Mittlerweile bin ich höchsten 7-10 Tage im Monat in einem Normalzustand. Gynokologischen Untersuchungen waren negativ.

5. Sie sprachen an, dass es evtl. auch eine Unverträglichkeit sein kann, wie kann ich das feststellen? Kann ein Arzt dazu Test`s durchführen? Ich habe einige Wochen auch eine Diät gemacht, um den Candida Albicans loszuwerden. Der Pilz ist weg, aber die Blasenbeschwerden nicht. Wäre ein Zusammenhang mit einer chronischen Magenschenschleimhaut auch zu erwägen? Diese kommt leider auch wieder, wobei mir hier die Ursache Stress zu sein scheint.

Ich freue mich auf Ihre Antwort :-)

Viele Grüße mit besten Wünschen für 2018 von Jana - Peter-Hansen Volkmann, Arzt für Naturheilverfahren, am 18.10.2017Sehr geehrte Frau Böhnke!

In diesem Sommer hatte ich eine junge ärztliche Kollegin mit genau Ihren Problemen in meiner Praxis. Sie hatte dauernd Antibiotika usw. eingenommen und war seit mehr als 10 Jahren mit ihren Blasenschmerzen, Schleimhautschwellungen und Blutungen aus der Harnröhre und Blase belastet.

Da sie selber Klinikärztin ist, war sie zunächst ebenso wie ihr berufliches Umfeld sehr skeptisch, ob ich in einem derart aussichtslosen Fall „ausgerechnet mit Naturheilkunde“ etwas für sie tun könne: „... aber man lässt ja irgendwann nichts mehr unversucht ...!“

Unser Therapieansatz:

Konsequente Kostumstellung auf 100% Biokost – einhundert Prozent OHNE Wenn und Aber! – Meidung von Kunststoffen in ihrer Nahrungskette, d.h. kein Wasser aus Plastikflaschen, kein Plastik-Wasserkocher, kein Coffee to go, keine Teflon-Pfannen, Tupper usw. Folgende Kombination mit dem Reha-1 Paket, das sind von mir entwickelte besonders reine, hypoallergene Kapsel-Präparate von hypo-A mit meiner sogenannten Potenzierten Eigenblut-Behandlung, d.h. Injektionen an Akupunkturpunkte am ganzen Körper, in diesem Fall auch gezielt oberhalb des Schambeins, führte innerhalb von einer Woche zum Abklingen der Blasenschmerzen und innerhalb von knapp 3 Wochen zu völliger Beschwerdefreiheit. Nach Abschluss unserer dreimonatigen Therapie inklusiver Darmsanierung in zwei Schritten war die Kollegin subjektiv wie objektiv topfit und völlig ohne Einschränkung auch nach Geschlechtsverkehr.

Umfassende Informationen auch zu Ihrem Thema finden Sie in meinem neuen Buch „Darm gesund – Mensch gesund! Ganz einfach!“ als Taschenbuch aus dem VBN-Verlag Lübeck oder als E-Book online.

Ihnen alles Gute!

Peter-Hansen Volkmann - Dana Böhnke, am 16.10.2017Ein super umfassender Text ! Endlich mal alles zusammen gebracht.

Ich leide nun seit 20 Jahren unter BEs. Als Kind, 6 Jährig, wurde ich 2 mal Reflux operiert. Seitdem immer wieder kehrende BEs. Seit längerem sogar anhaltende Probleme. Sogar mit dauerhaftem Nierenschmerz. Es finden sich keine Bakterien im Urin. Ärzte können und wollen? Nicht helfen. Ich habe auch schon alles durch... D-Mannose, Östrogencreme, Cranberrys...

Ich bin sehr verzweifelt! Vielleicht haben sie noch einen Rat ? - m. Loser, am 14.08.2017Hallo!